끝없는 무량한 시간은 한 생각 속에 들어있다

깨친 마음에는 탐욕이 없기 때문에 과보가 생길 시간이 없어

생사 없으면 태어나는 시간도 사라지는 시간도 필요치 않아

한 생각이 영원한 시간 만들고 영원한 시간이 곧 한 생각 돼

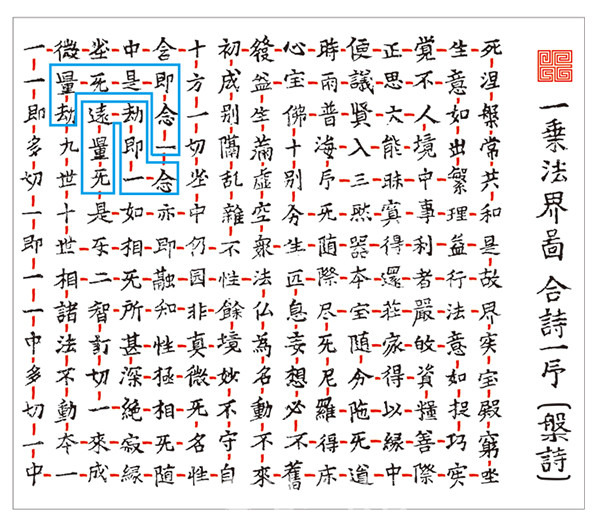

무량원겁즉일념(無量遠劫卽一念) 일념즉시무량겁(一念卽時無量劫) “끝없는 시간은 한 생각에 들어있고, 한 생각 가운데 끝없는 시간이 들어있네.”

오만 생각 다하여도 한순간에 사라지고, 생각 한 번 돌리니 오만 생각 달라지네. 지금 한 감정을 멈추고, 멈추고 또 멈추니 탐욕과 집착, 번뇌 망상이 끊어지는구나.

이번 게송을 일반적인 관념으로 보면, 상식적으로 이해하기 어렵다. 지난 일미진중함시방(一微塵中含十方)의 설명에서도 그러듯이, 이번의 내용은 마음을 깨쳐야만 확연하게 드러나 알 수 있는 게송이다. 시간은 관념이라 했다. 생각하는 업(業)에 따라 시간이 생겨나기도 하고 사라지기도 한다. 또 탐욕이라는 바람의 욕심이 있으면, 그 욕심의 업이 나타나므로 당연히 시간이라는 관념도 생겨나게 된다. 어떤 욕심이 있다면 그 욕심을 채우기 위해 시간이라는 것이 필요하다. 살려고 하는 욕심이 있으므로 사는 데 필요한 시간이 생기게 되고, 죽지 않으려는 욕심이 있으면 죽음을 맞이하는 시간이 생겨난다.

그러므로 한 생각이 생겨나면 끝없이 무량(無量)한 시간이 생겨나고, 끝없이 무량한 시간은 곧 한 생각 속에 들어있는 것이다. 과거라는 긴 시간도, 과거라고 생각하는 한 생각 때문에 과거가 있게 되고, 그러므로 모든 과거가 한 생각에 들어있다는 합리적 논리가 생기며, 끝없는 미래의 시간 역시, 그 미래를 생각하는 한 생각이 있기 때문에 미래의 시간이 생겨나게 되는 것이니, 미래도 한 생각 속에 들어있는 것이 된다. 깨친 마음에는 탐욕이 없기 때문에, 욕심에 의한 과보(果報)도 없으므로, 과보가 생길 시간이 필요하지도 않거니와 생겨나지도 않는다.

고로 생사(生死)와 생멸(生滅)이 없으니, 태어나는 시간도 필요치 않고, 사라지는 시간도 필요치 않으므로, 한 생각이나 무량한 생각이나 차이가 전혀 없다 하겠다. 현실적인 업(業)으로 해석하면, 한 생각은 한 생각 자체로서 업을 낳으니, 한 생각이 두 생각이 되고, 두 생각은 그 과보(果報)에 의해 무량한 생각을 낳게 된다. 그러므로 한 생각이 곧 영원한 시간을 만들고, 영원한 시간 역시 한 생각 때문에 생긴 것이므로, 영원한 시간은 곧 한 생각이 되는 것이다.

아무튼 한 생각을 한 감정으로 바꾸어 말한다면, 하나의 감정은 고락(苦樂)의 과보(果報)를 낳게 되는데, 고락(苦樂)이란 즐거운 마음에 의해 괴로운 과보를 받게 되는 것이므로, 하나의 감정이 생기면, 즐거운 마음의 과보로 인해 괴로운 마음이 생기고, 괴로운 마음의 과보에 의해 즐거운 마음이 끝없이 반복하여 생기게 된다.

이렇게 끝없는 인과(因果)의 과보(果報)에 따라 무량한 인과의 감정을 낳게 되므로, 하나의 감정이 곧 무량한 감정의 시간을 낳게 되는 것이다. 이를 인과(因果) 윤회(輪廻)라 한다. 그래서 수행자가 참선을 하는 이유는 지금 일어나는 한 감정을 없앰으로써, 인과(因果)에 의한 고락(苦樂)의 과보를 받지 않게 하기 위함이니, 그렇게 깨친 마음에 의해 무량(無量)한 과보의 시간 자체를 멸(滅)하고, 중도심(中道心)과 여여행(如如行)을 이루어 시간과 장소에 걸림이 없게 하는 것이다.

따라서 마음을 깨치지 못하여 업(業)에 구속이 되면, 날이면 날마다 욕심이 생기게 되고, 그 욕심을 채우기 위해 탐진치(貪嗔痴) 삼독심(三毒心)을 끊임없이 사용하게 되므로, 그 인과(因果)의 과보가 다시 또 악순환을 거듭하게 되니, 깨치지 못한 삶이란 어느 누구를 막론하고 고락(苦樂)을 거듭하는 미혹한 중생으로 살아가게 된다.

그래서 사람들은 자신이 원하는 것을 이루려고 온갖 생각과 행동을 하려고 한다. 그러나 업(業)의 모습이란 바라는 것이 이루어져서 즐겁고 기쁘고 행복한 마음을 갖는 동시에, 딱 그만큼의 질량으로 괴롭고 슬프고 불행한 과보가 생기게 되니, 때가 되면 고락(苦樂)의 과보가 반드시 나타나게 된다는 것을 수백 번 설명했다.

그럼에도 불구하고 말과 생각과 행동에 있어서 끊임없이 바라는 탐욕의 마음이 생기는 것은 의지와는 별개로 나타나는 업(業)의 산물이므로, 이러한 욕심을 없애기란 참으로 불가능에 가까울 것이나, 그럼에도 불구하고 고통과 괴로움의 업보(業報) 내지, 과보를 받지 않으려면 어떻게 해서든지 욕심과 집착, 시시비비(是是非非)의 마음을 일으키지 않아야 한다. 하나가 불편하니, 불편한 것을 해소하고자 욕심을 부리게 되고, 그 욕심에 의해 인과의 과보를 받아 즐거운 반면 괴로움과 고통을 당하게 되니, 무엇을 어떻게 한다고 되는 것이 아니고, 무엇을 하든 그 일의 성패와 상관없이 인과 인연에 모두 맡기고, 때와 장소를 불문하고 마음의 감정을 일으키지 말며, 늘 중도심(中道心)을 유지하도록 노력해야 한다.

나는 어제도 수많은 일을 겪었다. 나의 행동에 대해 한쪽에서는 잘했다고 하고, 한편에서는 욕을 하는 상황이 전개되었지만, 난 그저 말하고 생각하고 행동할 뿐이다. 거기에, 마음에 들고 들지 않고의 감정을 얹지 않고 그냥 최선을 다하여 행위만을 할 뿐, 목적이 이루어지지 않는다 하여 미련이나 집착심을 갖지 말아야 한다.

그래서 어떤 상황을 맞이하더라도, 마음은 늘 평온하고 여여(如如)한 상태를 유지할 뿐이다. 그래도 흐르는 고락(苦樂)의 감정을 제어하지 못하고 어찌하지 못한다면, 이는 절대적으로 기도와 참선이 부족한 탓이요, 보시와 정진이 따르지 않아서이니, 모두가 나의 마음 탓이다.

진우 스님 조계종 총무원장 sansng@hanmail.net

[1770호 / 2025년 3월 26일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

'자기계발과 마음공부' 카테고리의 다른 글

| 인드라망으로 얽혀 있어도 각자의 업은 또렷 (1) | 2025.04.22 |

|---|---|

| 욕망 남아있는 한 시간은 영원히 생겨 (0) | 2025.04.22 |

| 일미진중함시방(一微塵中含十方) 일체진중역여시(一切塵中亦如是) (0) | 2025.04.22 |

| 하늘이여, 비를 뿌리려거든 뿌리소서! - 소유에서 자유로 (1) | 2025.04.14 |

| 욕망 남아있는 한 시간은 영원히 생겨난다 (0) | 2025.04.08 |