17찰나설과 마음공간의 인식통로

하나의 대상을 인식하는 데 걸리는 시간은 ‘0.23초’

아비담마서는 마음 일어나고 머무는 과정을 ‘심찰나’로 규정

‘매우 큰 대상’ 인식하는 데 17번의 심찰나 발생…‘17찰나설’

‘17찰나’는 0.23초…0.23초 안 되면 다음 대상 인식하지 못해

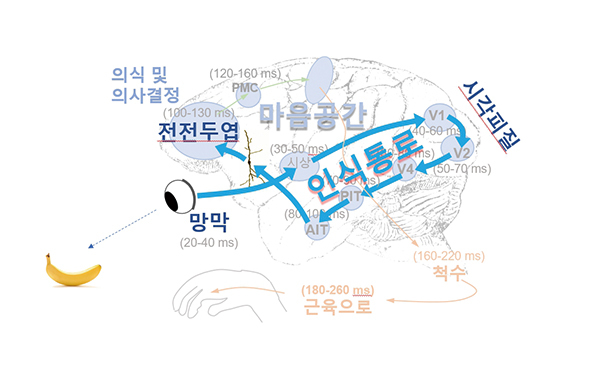

바나나를 본 원숭이가 바나나를 잡으려고 손을 뻗는 데까지 대략 0.25초 걸린다. 그 0.25초 동안에 바나나가 있음을 알고 잡아야겠다고 판단한 후 팔근육을 움직였다. 원숭이가 바나나가 있음을 인식하는데 대략 0.2초 걸렸다.

석가모니 열반 후 스리랑카, 미얀마 쪽으로 전파된 불교를 남방불교 혹은 상좌부 불교라 하는데, 아비담마(abhidhamma)는 상좌부 불교에서 전승되어온 교학 체계이다. 아비담마에서는 살아있는 한 마음은 끊임없이 일어나고 머물고 사라지는 과정을 반복한다고 하는데, 한 번의 마음이 일어나서 머물다가 사라지는 기간을 심찰나(心刹那)라고 부른다. 이 기간은 너무나 짧아서 번개가 번쩍이고 눈 한 번 깜짝이는 순간에도 수많은 심찰나가 흘러갈 수 있다.

아비담마에서는 여섯 가지 알음알이, 즉 눈의 알음알이[안식, 眼識], 귀의 알음알이[이식, 耳識], 코의 알음알이[비식, 鼻識], 혀의 알음알이[설식, 舌識], 몸의 알음알이[신식, 身識], 마노(mano)의 알음알이[의식, 意識]와 관련지어 여섯 가지 인식 과정을 설정한다. 그것은 눈·귀·코·혀·몸·마노의 문(門)과 연결된 인식 과정들이다. 감각기관을 문으로 표현하였다. 눈·귀·코·혀·몸의 인식 과정은 합쳐서 오문인식(五門認識) 과정으로 부르고, 마노의 인식 과정은 의문인식(意門認識) 과정이라 한다. 인식 과정에 있지 않는 마음은 ‘인식 과정을 벗어난 마음’으로 바왕가(bhavaṅga)라 한다. 따라서 살아있는 한 마음은 바왕가 혹은 인식 과정의 마음으로 연속된다. 마음의 흐름이 중단되면 그것은 죽음이다. 인식 과정의 마음은 능동적인 마음이고 바왕가는 수동적인 마음으로 볼 수 있다.

오문인식 과정은 감각 인식이다. 아비담마는 감각 대상을 ‘매우 큰 것’ ‘큰 것’ ‘작은 것’ ‘매우 작은 것’으로 나눈다. ‘크다’와 ‘작다’는 대상의 물질적 크기가 크고 작음을 뜻하는 것이 아니라 인식에 충격을 주는 ‘힘의 강약’을 나타낸다. 물론 큰 물체나 큰 소리는 ‘매우 큰 것’ 혹은 ‘큰 것’이 되겠지만 작은 물체나 작은 소리라도 우리가 주의를 기울여 찾는 것이라면 매우 큰 대상이 될 수 있다.

‘매우 큰 인식대상’을 인식하는데 17번의 마음이 일어나고 머물고 사라진다고 한다. 17심찰나가 지나가는 것이다.

아비담마는 ‘마음은 대상을 아는 것’이라는 고유성질[자성, 自性]을 갖는 것으로 하나이지만, 특징과 역할 등에 따라 89가지로 분류한다. 89가지 마음 가운데 17번의 마음이 한 번의 오문인식 과정에서 일어난다는 것이다. 그런데 17개의 마음은 아무렇게나 일어나지 않고 한 마음에서 다음 마음으로 규칙적인 순서에 따라서 일어난다. 인식 과정 동안 17번의 마음이 연속적으로 생멸하는 과정은 마치 특정한 통로를 통과하는 것과 같다. 그래서 마음공간에 있는 이러한 통로를 ‘인식통로(vīthi-cittas)’라고 한다. 이 통로를 통과하는 동안, 즉 인식이 한 번 일어나는 동안 17번의 마음이 순차적으로 일어나고 사라진다.

1찰나(kṣaṇa)는 어느 정도의 시간일까? 찰나는 고대 인도의 시간 단위이다. 힘센 장사가 손가락을 한 번 튕길 때 65찰나가 지나간다고 한다. 이 경우 한 번의 탄지(彈指, 손가락을 튕기는 것)의 65분의 1이 한 찰나가 된다. 다른 문헌에는 두 사람의 남자가 마주 보며 5000가닥의 명주실의 양쪽 끝을 잡아당기고, 제3의 남자가 날카로운 칼로 단숨에 그 실을 자를 때 한 가닥의 명주실이 잘리는 동안 64찰나의 시간이 흐른다고 한다. 찰나가 도대체 얼마만큼의 시간인지에 대해서 의견이 일치하지 않고 그마저도 현대시간으로 바꾸기에는 설명이 모호하다. 하지만 찰나가 무척 짧은 시간을 뜻한다는 것만은 분명하다.

서북 인도의 캐쉬미르와 간다라를 중심으로 발전했던 설일체유부(設一切有部)는 상좌부의 분파이다. 설일체유부의 가장 핵심적인 논서인 ‘아비달마구사론(阿毘達磨俱舍論)’에서는 찰나를 구체적으로 정의하고 있다.

“찰나 120이 모이면 1달찰나(怛剎那, tatkṣaṇa)가 되고, 60달 찰나는 1랍박(臘縛, lava)이 되며, 30랍박은 1모호율다(牟呼栗多, muhūrtta)가 되고, 30모호율다는 1주야(晝夜)가 된다.”

이 설명을 토대로 계산하면 1찰나는 1/75초(=0.013333초)다. 1초가 75찰나로 이루어져 있다는 말이다.

아비달마구사론의 설명에 따라 1찰나(1/75초)를 아비담마의 1심찰나와 동일하다고 가정하면 ‘매우 큰 감각대상’을 인식하는 17개의 마음들이 인식통로를 지나가는데 0.23초(1/75초·찰나 x 17찰나) 걸린다. 이렇게 짧은 시간에 한 번의 인식이 일어난다는 것이다. 그 인식 과정 동안에 대상에 대한 이미지(상, 像)를 마음 공간에 받아들이고, 그것이 해로운 것인지 유익한 것인지 판단·결정하고, 해로우면 해로운 마음으로, 유익하면 유익한 마음으로 음미하면서 업(業)을 짓는다. 대상의 크기가 작으면 인식통로를 끝까지 통과하지 못하고 바왕가로 떨어진다. 바왕가에 있던 마음이 ‘매우 작은 인식대상’을 만나면 인식 과정이 일어나다 말고 중단되어 다시 바왕가로 돌아온다.

오문인식 과정은 망고 맛보기에 비유된다. 다음은 삼장(Tripitaka)에 나오는 내용을 대림 스님·각묵 스님께서 번역한 것(‘아비담마 길라잡이1’ 대림 스님·각묵 스님 옮김. 초기불전연구원 2019)을 일부 수정한 것이다.

피곤한 나그네가 망고나무 아래에 잠들어 있다. 잠든 상태는 인식 과정에 들어가지 않은 바왕가(bhavaṅga) 마음이다. ①이제 잘 익은 망고가 나그네 가까이에 떨어진다. 이는 매우 큰 안식 대상이 ‘안문(eye door)’을 두드리는 것에 비유된다. ②③망고가 떨어지는 것은 나그네를 깨워서 머리를 들게 한다. 이는 색경[망고]이 안문에 나타나 바왕가(bhavaṅga)를 두 번 흔들어 정지하게 하는 것에 비유된다. 이제 나그네는 더 이상 잠자지 않는다. ④나그네는 눈을 뜨고 무슨 일이 일어났는지 두리번거린다. 이는 마음을 감각 대상으로 향하게 하는 것[오문전향, 五門轉向]에 비유된다. ⑤나그네는 떨어진 망고를 본다. 이는 색경을 보는 안식에 비유된다. ⑥이제 나그네는 망고를 집는다. 이는 안식을 수용하는 받아들이는 마음이다. ⑦그런 다음 나그네는 망고가 먹을만한지 조사한다. 이는 감각 대상을 조사하는 마음이다. ⑧나그네는 망고가 먹을 만큼 좋다고 판단한다. 이는 결정하는 마음이다. ⑨-⑮나그네는 망고를 일곱 번 물어서 먹으며 맛을 즐긴다. 이는 감각 대상의 맛을 즐기는 일곱 번의 마음이다. 이 마음들은 업을 짓는다. ⑯⑰나그네는 혀로 망고의 남은 부분과 치아에 묻는 주스를 모아서 두 번 삼킨다. 여운의 마음이다. 일을 다 끝냈음으로 나그네는 다시 잠이 든다. 이는 바왕가(bhavaṅga) 상태로 들어감에 비유된다.

간단없이 연속하여 인식하는 것 같지만 아비담마의 17찰나설은 0.23초(17찰나)씩 끊어서 인식한다고 한다. 인식과 인식 사이에는 반드시 인식하지 아니하는 수동적인 마음인 바왕가로 떨어진다. 0.23초는 너무 짧지 않은가? 그 짧은 시간에 한 번의 인식이 일어난다는 것인가? 예를 들어 첫 번째 이미지로 영어 알파벳을 보여준 후 0.18~0.27초 후에 보여주는 두 번째 것은 인식하지 못한다. 주의맹(attention blink)이라 한다. 첫 번째 인식 과정이 아직 끝나지 않았기 때문이다. 17찰나설은 주의맹으로 증명된다.

문일수 동국대 의대 해부학 교수 moonis@dongguk.ac.kr

[1660호 / 2022년 12월 7일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

'자기계발과 마음공부' 카테고리의 다른 글

| 수행 잘 하는 법 (0) | 2022.12.22 |

|---|---|

| 17찰나설의 현대 뇌과학적 이해 (0) | 2022.12.21 |

| 본래 때 묻지 않은 자기 마음을 보면 성불할 수 있습니다. (0) | 2022.12.10 |

| 22. 뇌의 마음거울과 마음공간 (0) | 2022.11.30 |

| 깨어있는 마음의 힘 (0) | 2022.11.27 |