마음은 텅 비어 공(空)하지만 움직임 있으니 묘유(妙有)

존재하는 것은 쉬지 않고 끊임없이 변하기에 영원불멸의 실체가 없다

선함도 악함도 모든 것은 내가 만드니, 세상 만드는 창조자는 바로 ‘나’

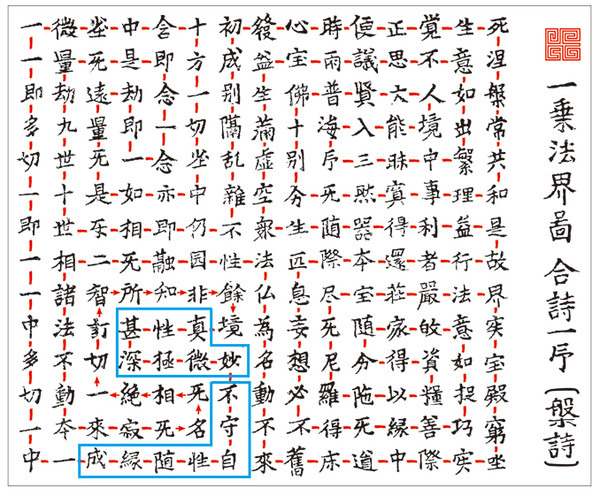

진성심심극미묘(眞性甚深極微妙) “참 성품은 깊고 깊어서 참 성품의 묘함을 미루어 짐작할 수조차 없다.”

원망의 마음 없으니 참 성품이요, 비굴하지 않은 마음이 참 성품이니, 참 성품은 욕을 먹고 듣고도 움직이지 않고, 어떠한 상대에도 걸림이 없어라.

진성(眞性)이라는 참 마음을 깨치면 알음알이로 알 수 없었던 참 마음의 신묘한 모습을 알 수 있게 된다. 이를 진공묘유(眞空妙有) 또는 묘용(妙用)이라 하는데, 진공묘유의 ‘진공(眞空)’은 참 성품을 말한다. 존재하는 모든 것은 태어나고 늙고 병들고 죽는다. 만들어진 모든 것도 잠시 머물렀다가 파괴되고 사라진다. 존재하는 모든 것은 이렇게 생로병사(生老病死), 생주이멸(生住異滅), 성주괴공(成住壞空)을 거듭하며 끊임없이 연기(緣起)하면서 변하기 때문에 실체로 남아 있는 것은 하나도 없다. 끊임없이 움직이고 변하고 사라지기에 ‘실체가 없어 공(空)하다’고 하는 것이다.

이 사실을 여실히 잘 알아 깨치면 어디에도 집착할 마음이 없어지고, 걸릴 만한 마음도 없으며, 걸릴 만한 행동도 걸릴만한 말도 하지 않게 되니 이를 ‘걸림 없는 마음’, 즉 무애심(無碍心)이라 하고, ‘걸림 없는 행동’, 즉 무애행(無碍行)이라고 한다. 또한 눈‧ 귀‧ 코‧ 혀‧ 몸‧ 생각으로 감지되는 모든 것은 내 마음에서 투영(投影)된 그림자들이기 때문에 모든 현상이 실체가 없으며, 내 마음 역시 실체가 없어서 결국 텅 빈 것과 다름없다. 이를 ‘공(空)’이라 하고, 이런 모습의 움직임들을 ‘묘유(妙有)’라고 일컫는다..

진성(眞性)이라는 참 성품, 참 마음이란 결국 어디에도 걸림이 없이 텅 비어서 인과(因果)의 과보(果報)를 받지 않게 된다. 따라서 걱정, 근심, 고통, 괴로움, 아쉬움, 원망, 비굴, 욕심, 자존심 등의 번뇌가 전혀 없는 상태를 의미한다. 깨달은 마음의 모습이다. 마음을 깨치려면 마음의 감정과 현상의 모든 모습이 계속 연기하며 생로병사와 성주괴공을 거듭하므로 실체가 전혀 없는 ‘공성(空性)’임을 잘 알아야 한다. 이렇게 모든 것이 연기하는 모습, 생로병사와 성주괴공하는 모습, 그러므로 공한 모습 등의 오묘한 모습들을 ‘심심(甚深) 극미묘(極微妙)’하다고 표현한 것이 법성게 제5구의 내용이다. 사실 진성의 마음세계를 깨닫고 알고 나면 ‘심심(甚深) 극미묘(極微妙)’의 의미가 확연하게 와닿게 된다. 하지만 욕심으로 가득 찬 마음 상태에서는 전혀 감을 잡을 수조차 없을 것이다.

진성(眞性)을 찾고 ‘심심(甚深) 극미묘(極微妙)’를 알기 위해서는 일체가 모두 공함을 깨닫고, 움직이는 모습들은 모두가 인과에 따른 일시적인 현상임을 분명히 깨달아서 좋고 싫은 감정을 절대 붙이지 말아야 한다. 무엇보다 가장 중요한 것은 내 의지와는 상관없이 알게 모르게 일어나는 감정이다. 이는 자업자득(自業自得)에 의한 고락(苦樂)의 인과 과보(果報)이다.

한 번 일으킨 감정은 습(習)이 되어 제8식인 아뢰야식(阿賴耶識)에 저장되었다가 때가 되면 나타나게 된다. 따라서 좋고 싫은 인과의 감정을 중도의 무심한 마음으로 바꾸어야 한다.

불수자성수연성(不守自性隨緣成) “스스로의 마음(자성, 自性)은 고정되어 있지 않으니, 인연을 짓고 만들어 간다.”

세상을 만드는 창조자는 ‘나’이니, 선도 악도 내가 만드는 것이다. 잘못 만든 세상을 쫓아갈 것이 아니라, 잘못된 내 마음을 먼저 고쳐야 하리니.

세상도 우주도 본래 고정된 것이 아니다. 내가 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 부딪치고 생각하는 ‘안이비설신의(眼耳鼻舌身意)’ 육근(六根)의 작용 안에서 세상도 우주도 모든 것이 보이고 들리게 된다.

부처와 중생, 극락과 지옥, 피안(彼岸)과 차안(此岸), 해탈과 번뇌, 즐거움과 괴로움, 행복과 불행 등은 모두 나의 눈높이와 마음 상태에서 나온다. 이는 순전히 나의 업식(業識)의 모습들이다. 부처님은 부처님의 마음에 따라 부처 세상이 펼쳐질 것이고, 축생은 축생의 마음 상태에 따라 축생만이 느끼는 세상이 펼쳐질 것이다.

그러므로 무엇이든 본래 고정된 것이 없으며, 진리 또한 진리를 생각하는 이의 마음 상태에 따라 펼쳐진다. 모든 것이 자기 마음의 모습에 따라 인연이 지어지므로 마치 거울에 비친 반연(攀緣)의 모습과 같다. 사람이 생각하는 물과 물고기가 감지하는 물은 다른 차원에서 느껴진다.

이처럼 각자가 가지고 있는 마음 상태에 따라 세상 모습은 상상할 수 없을 만큼 천차만별로 달라진다. ‘불수자성수연성(不守自性隨緣成)’은 자업자득(自業自得)과 같은 의미를 가진다. 스스로의 성품은 고정되어 있지 않기에, 본인이 생각하고 행동하고 업(業)을 짓는 대로 변한다. 따라서 짓는 업의 반연에 따라 인연으로 나타나게 되니 결국 ‘내가 짓고 내가 받는 것’이나 다름없다. 사바세계 중생이 가진 고락(苦樂)의 업식(業識)은 서로 거의 비슷하다. 이를 ‘공업(共業) 중생’이라 한다. 보고 듣고 생각하는 내용의 업이 서로 비슷비슷하여 ‘유유상종(類類相從, 끼리끼리)’의 인연으로 살아가기 때문이다.

그중에서도 똑같은 업식(業識)의 핵심은 ‘고락사(苦樂捨)’의 감정이다. 각자가 보고 듣고 생각하는 모든 일마다 감정을 얹어서 그 기분대로 살아가기 때문이다. 문제는 좋은 감정을 얻으려 애쓸수록 나쁜 감정이 저절로 생겨나서 좋지 않은 일로 이어진다는 점이다.

좋은 기분을 얻기 위해 끊임없이 욕심을 부리게 되고, 좋은 기분의 감정을 얻으려 할수록 나쁜 기분이 과보로 따라붙는다. 결국, 이 악순환의 고리에서 벗어나기가 쉽지 않다. 그러나 복잡하게 생각할 필요는 없다. 내가 짓고 내가 받는다는 사실은 너무나 분명하다. 이를 결코 잊어서는 안 된다. 만약 현재 걱정, 근심이 있거나, 못마땅한 일이나 바라는 일이 많다면, 이는 마음이 좋은 상태가 아니라는 증거다. 내 마음에 걱정과 근심 등 번뇌 망상이 전혀 없다면, 그것이 지극히 정상적인 마음의 모습이다.

진우 스님 조계종 총무원장 sansng@hanmail.net

[1764호 / 2025년 2월 12일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

※ 이 기사를 응원해주세요 : 후원 ARS 060-707-1080, 한 통에 5000원

'자기계발과 마음공부' 카테고리의 다른 글

| 욕망 남아있는 한 시간은 영원히 생겨난다 (0) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 한 티끌이 우주이고 우주가 곧 한 티끌이다 (0) | 2025.03.09 |

| "절망이 없으면 희망도 존재하지 않는다" (0) | 2025.02.08 |

| 마음은 두 모습이 없으니 감정에 휘둘리지 말아야 (0) | 2025.01.07 |

| 1. 시대에 필요한 가르침 보현행원 (0) | 2025.01.02 |