우리는 왜 죽음을 두려워할 필요 없는가?

한겨레 입력2015.03.28 15:40[한겨레] [토요판] 이진순의 열림

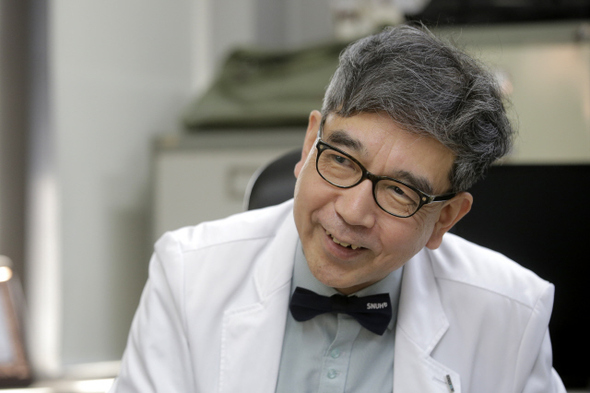

'죽음학 전도사' 정현채

예전에는 서울에도 군데군데 무덤이 흔했다. 내 어릴 적 뒷동산 소나무 숲에도 무덤 세 기가 있었다.

아이들은 학교 화장실에 나온다는 귀신 얘기에 꺅 소리를 지르며 옷도 못 추스른 채 도망갈 만큼 겁이

많았지만, 뒷동산 무덤들을 무서워하진 않았다. 그 시절엔 봉분이 지금보다 컸던 걸까, 우리가 워낙

작아서였을까. 세 개의 무덤을 각자의 레인 삼아 올라타고 누가 더 잘 나가는지 미끄럼 내기를 하며

놀았다. 나중에 자라서 "북망이래도 금잔디 기름진데 동그란 무덤들 외롭지 않으이…" 하는 박두진의

시 <묘지송>을 읽고는 어린 시절 나의 '무덤 놀이터'가 떠올라 마음이 따뜻해지곤 했다.

그러나 도시재개발과 함께 죽음도 수도권 바깥으로 밀려났다. 무덤이 있던 곳엔 고층아파트가 들어섰고

이제는 아무도 大門에 조등(弔燈)을 달지 않는다. 都市는 번성하고 壽命은 늘었지만 사람들은 기를 쓰고

죽음으로부터 도망치며 산다. 죽을 기미가 보이는 사람들은 황급히 病院 重患者室로 이송되고 호스를

주렁주렁 단 채 機械音과 함께 죽어간다. 죽음은 삶으로부터 隔離되어 있고 싸워 이겨야 할 적(敵)이며

恐怖의 對相이다.

임종기 환자의 고통만 加重시키는 일들

죽음이 낯설어진 세상에서 다시 죽음을 生覺하자고 주장하는 이들이 있다. 2005년 결성된 韓國죽음학회는

'당하는 죽음에서 맞이하는 죽음으로'라는 표어 아래 '잘 죽는 법'을 話頭로 제기하고 <한국인의 웰다잉

가이드라인>(2010), <죽음맞이>(2013) 같은 책도 펴냈다. 그 중심인물 중의 한 사람, 정현채(60) 교수는

서울대병원 소화기내과 의사이다. 의대 강의 외에도 전국 방방곡곡 260회 이상 죽음에 대한 강연을 하러

다녀 '죽음학의 전도사'라는 별명까지 얻었다. 죽음이란 무엇일까. 죽음 이후엔 무엇이 있을까. 잘 죽기

위해선 대체 어떻게 살아야 할까? 지난 16일 찾아간 그의 연구실은 병원 본관과 장례식장 사이, 건축가

김수근이 설계했다는 아담한 2층 벽돌건물 안에 있었다. 소나무 아래 붉은 벽돌이 봄볕을 받아 따뜻했다.

1층 그의 연구실 앞에는 '간 연구소'란 현판이 붙어 있었다. 자료로 빽빽한 방 안은 언뜻 보아 여느 연구실과

크게 달라 보이지 않았다. 일반 의학서적들과 별도로 나지막한 책꽂이에 죽음과 관련된 서적들이 2단으로

쌓여 있고, 죽음과 관련된 영화 디브이디(DVD)들이 차곡차곡 모아져 있는 걸 제외하고는. 자세히 보니

화이트보드에 이번달치 강연 일정이 촘촘했다. '영화를 통한 죽음 이해', '웰빙과 웰다잉', '근사체험'

(近死體驗: 죽음의 문턱에 다녀온 體驗) 같은 강의 제목들이 눈에 들어왔다.

-연구실이라고 해서 '죽음연구소'나 '웰다잉(Well-dying) 연구소' 같은 곳에 계실 줄 알았는데

'肝 연구소'여서 좀 의외였다.(웃음)

"消化器內科와 같은 건물 3층에 腦神經센터가 있는데 내가 몇 년 전부터 생각한 것이, 그 입구에

'사람은 한번 태어나서 늙고 병들어서 반드시 죽는다' 이런 간판을 세웠으면 좋겠다는 거다. 아예

病院 入口에 세우면 더 좋고. 내가 강의할 때는 그런 걸 만들어 세우자고 보여주곤 하는데, 실제로

세우면 어떻게 되겠나? 집행부에서 바로 떼 가 버릴걸….(웃음)"

-그러니 여기다 '죽음연구소' 이렇게 써 붙이면….

"(손사래 치며) 아이고!(웃음)"

-醫士들부터 그렇게 죽음을 터부시하니, 一般人들은 더더욱 죽음이 낯설고 恐怖스러울 수밖에 없다.

죽음이 學門의 한 領域이 된 게 언제부터인가?

"1960년대, 미국 미네소타대학에서 죽음學을 표방하고 처음 강의를 시작한 걸로 안다.

타나토스(thanatos)가 그리스어로 죽음이란 뜻인데 타나톨로지(thanatology)라고 해서….

일본에서는 삶과 죽음에 대한 사생학(死生學) 혹은 생사학(生死學)이라고 불리는데

도쿄대학 같은 데는 '死生學硏究所'가 따로 있다."

-韓國죽음學會 理事로 계시는데 學會 構成員들은 어떤 분들인가?

"이화여대 최준식 교수(한국학과)가 會長을 맡고 있고 哲學, 宗敎學, 醫學, 看護學 등

회원들의 전공이 다양하다."

-죽음을 주제로 한 학문간 협동연구라고 할 수 있는데, 宗敎學과 醫學의 만남은 전례가 없는 것 같다.

"전례가 거의 없을 거다. 醫學 하는 사람들은 죽어가는 사람을 많이 보지만 죽음에 대해서 별로 얘기를

안 하고, 宗敎學이나 哲學은 죽음에 대해 얘긴 많이 하지만 實際 죽음을 그렇게 많이 보지는 않으니까.

理論과 現場 사이의 乖離를 좁혀서 사람들에게 도움이 될 수 있는 內容을 만들자는 게 우리의 指向이다."

-요즘 미디어에서 '명의'(名醫)에 대한 幻想을 부추기는 傾向이 있다. 죽어가는 患者를 어떻게든 살려내는

英雄으로… 患者의 機械裝置에서 '삐~' 하고 信號曲線이 끊기다가 다시 '뚜뚜뚜~' 하고 바늘이 움직이면

와! 하면서 感動的인 音樂이 좍 깔리고…(웃음) 그런데 그 以後 患者가 얼마나 잘 살았는지, 家族들은

어떻게 되었는지 아무도 언급하지 않는다. 왕자와 공주의 결혼식 장면에서 끝나는 동화처럼........

"患者의 死亡을 醫療의 敗排로 여기는 醫療陣들이 많으니까. 實際로 심폐소생술을 하다가 갈비뼈가

부러지거나 기도삽관 과정에서 치아가 부러지고 성대나 인두를 다쳐 말을 할 수 없게 되는 경우도 있다.

그렇게라도 해서 목숨을 살릴 수 있는 경우라면 당연히 해야 하지만 임종기 환자한테는 고통만

가중시키는 것이 될 수 있다."

-환자 자신은 의사표현을 하기도 어려운 상황이겠다.

"환자 가족들도 마찬가지이다. 家族을 잃는 걸 自身의 失敗로 여긴다. 얼마 전 地方에 있는 어느 醫士가

내게 메일을 보냈는데 자기 어머니가 90살에 심근경색이 와서 부랴부랴 앰뷸런스로 옮기고 심폐소생술을

했지만 돌아가셨다고. 그 뒤 후회와 자책감 때문에 너무 힘들다고."

-왜 自責感을 느끼나?

"빨리 모시지 못해 죽음에 이르게 했다는 거다. 그래서 내가 다섯 장짜리 긴 답장을 써서 보냈다."

-뭐라고 쓰셨나?

"죽음은 꽉 막힌 돌담 벽이 아니고, 다른 次元으로 移動하는 열린 門이라고. 이게 單純히 믿음의

問題가 아니고 이걸 뒷받침해주는 여러 가지 證據들이 있다고. 죽음 근처까지 갔다 온 近死體驗이나

삶의 終末體驗을 보면 充分한 根據들이 있다고."

-死後世界를 믿으시나?

"내 의대 2년 선배도 똑같은 질문을 하더라. 그래서 내가 그랬다. '死後世界 그건 實在할 뿐만 아니라

莊嚴하고도 莊大한 世界입니다'라고. 너무나 많은 證據들이 있기 때문에 없다고 말하기 곤란하다."

그는 미리 복사해 둔 논문과 자료 몇 편을 우리 일행에게 한 부씩 건넸다.

2005년 결성 '한국죽음학회' 주도, 죽음 주제로 전례없는 학문간 협동

"환자 사망은 의료 패배 아냐, 죽음은 돌담 벽 아닌 열린 門 장엄하고도 장대한 또다른 세계"

나이 오십 앞둔 10여년전 관심 죽음학 연구서 <사후생> 탐독

"肉身 벗어나면 에너지體로 存在, 이 生은 '輪廻'의 신병훈련소, 삶의 有限性 절감 긍정적 영향"

죽은 남편을 만난 할머니는 어디로 갔을까

정현채는 서울대 의대를 졸업하고 88년부터 서울대병원에서 내과의사로 많은 환자들을 만나왔다.

그는 여느 의사들처럼 생물학적 죽음관과 실증주의 과학교육에 충실한 의학자였다. 末期癌 患者도

많이 봤지만 죽음을 自身과 連結해 生覺해 본 적은 없었다. 10여년 전, 나이 오십을 바라보며 문득

"내가 죽으면 어떻게 될까?" 하는 疑問이 고개를 쳐들기 前까지는. 왜 딱히 그때 그랬는지는 알 수

없다. 어머니가 돌아가신 것도 그 몇 해 전이니 그 때문이라 하기 어렵고, 건강에 특별히 문제가

생긴 것도 아니었다.

-종교적 관심은 아니었나?

"아니다. 종교적 교리나 문화적 전통에 의한 믿음이 아니고, 實際로 팩트가 뭔지, 죽음에 임박해서

어떤 일이 일어나는지 알고 싶었다. 그때 아내가 내게 선물한 책이 엘리자베스 퀴블러 로스가 쓴

<사후생>(死後生)이라는 책이었다."

취리히대학에서 精神醫學을 工夫한 퀴블러 로스 박사는 죽음에 임박한 환자들의 近死體驗과

삶의 終末體驗을 觀察하고 硏究해서 20여권의 저서를 발표한 죽음학 연구의 대가이다. 타임지가

선정한 20세기 100대 思想家에 꼽힐 만큼 權位를 인정받는 퀴블러 로스가 近死體驗者들의 證言을

分析해 <死後生>에서 主張하는 것은 "죽음은 끝이 아니라 다른 次元으로의 移動"이라는 것이었다.

-近死體驗者들이 말하는 게 뭔가?

"精神科 專門醫 김자성 선생이 번역해 소개한 <死後世界의 秘密>(마이클 팀 著)에도 비슷한 사례가 나온다.

臨終을 앞둔 어떤 할머니가 오랫동안 意識不明 狀態로 있다가 어느 날 예기치 않게 意識이 돌아와서는,

30년 前 죽은 男便이 아침에 와서 '오늘은 저승 갈 날이 아니나 사흘 뒤 떠난다'고 말했다는 거다. 그러곤

할머니를 돌봐주던 看護士의 죽은 男便이 傳하는 말이라고, 그 婦夫만이 알던 어떤 事實을 이야기해줬다고

한다. 實際로 할머니는 이 말을 남기고 다시 혼수에 빠진 뒤 사흘 뒤 세상을 떠났다."

近死體驗은 이제 醫學의 한 硏究 分野로 發展하고 있다는 게 그의 주장이다. 權位있는 醫學專門學術誌

<랜싯>(Lancet)에 2001年에 실린 硏究를 보면 네덜란드의 여러 病院에서 심폐소생술로 다시 살아난

344명을 調査한 結果 이들 중 18%인 62명이 近死體驗을 했는데 自身이 죽었다는 認識(50%), 肯定的인

感情(56%), 體外離脫 經驗(24%), 밝은 빛과의 交信(23%), 이미 世上을 떠난 家族과 친지와의 만남(32%),

自身의 生을 회고함(13%) 등이 共通된 體驗이었다고 한다.

-그렇게 떠나간 死後世界에선 어떤 일이 펼쳐진단 말인가?

"우리가 죽어서 肉身을 벗어나면 振動하는 에너지體로 存在하는데 그 周波數에 따라 비슷한 에너지體끼리

모인다. 남을 配慮하고 사랑하는 사람들의 에너지體는 그것끼리, 憎惡와 질투로 살아온 에너지體는 또

그것끼리…. 絶對的 審判官에 依해서가 아니라 에너지體 스스로 天國과 地獄을 만드는 셈이다. 그러나

그 區分은 補償과 懲罰을 위한 것이 아니라 살아온 過程을 돌아보고 새로운 靈的 進化를 도모하게 하기

위한 것이다."

-輪廻를 認定하나?

"그렇다. 輪廻論은 佛敎나 힌두교의 專有物이 아니고, 美國이나 西區에서 오히려 연구가 더 많이 됐다.

우리는 미국이 건국되기 전부터 얘기를 해왔는데, 연구도 하지 않고 데이터도 없고. 아마 앞으로 미국

가서 輪廻로 博士學位 받고 오는 사람도 생길 거다."

-거듭되는 輪廻에서 그럼, 이 生의 삶은 어떤 意味가 있는 걸까?

"아주 빡센 新兵訓鍊所라고 할 수 있다. 非物質界에서는 비슷한 周波數를 가진 靈魂들이 모이지만

地上에서는 周波數가 전혀 다른 사람들도 봐야 하고, 그렇게 부딪히는 삶의 經驗을 通해서 靈的 成長이

加速化될 수 있다는 게 여러 연구자들의 주장이다."

-死後世界나 輪廻를 認定한다면 이런 生覺도 해볼 수 있다. 컴퓨터가 이리저리 바이러스 먹고 자꾸

誤作動하면 아예 리셋(reset)해서 初期값으로 돌려놓고 싶어지지 않나? 누군가가 '나는 이 生이 너무

괴롭고 힘들어 빨리 마감하고 다시 태어나면 좋겠다'고 한다면?

"우리의 삶을 '빡센 신병훈련소'라고 했는데, 그 課題가 힘들다고 그만두는 건, 學校에서 월담해서

뛰어나가는 거랑 똑같다. 그럼 어떻게 되겠나? 다시 들어와서 또 해야지. 초등학교 1학년 때 구구단

외다가 싫다고 나가버리면 다시 돌아와서 처음부터 또 구구단을 평생…. 그 얼마나 끔찍한 일이겠나?

다음 段階 올라가서 인수분해도 배우고 계속 성장을 해나가야 되는데."

-그렇게 말씀하시니 感이 확 온다.(웃음)

인생은 빡센 신병훈련소, 사랑하고 感謝하라

-이런 靈的 世界를 科學으로 證明하는 것이 可能할까? 注目할 만한 學術 論文들이 나왔다고는 해도

많은 부분은 여전히 神秘家들의 주장으로 여겨지고 있다.

"우리가 우리 주변의 모든 것을 科學的으로 다 立證할 수 있을까? 現代科學의 適用 범위를 正確히

파악하는 게 오히려 科學者로서 必要한 마음의 자세가 아닐까. 物質界를 測定하는 잣대를 非物質界에

들이대는 건 타당하지 않다."

-사람이 죽음을 準備하는 마음 자세로 삶을 산다면 뭐가 달라질까?

"나 같은 경우엔 상당히 肯定的인 影響을 받는다. 우선 삶이 有限하다는 걸 絶感하게 되니 늘 만나는

專工醫나 子息들한테도 뭐 德談이라도 한마디 더 해주고 싶어지고. 아침마다 전공의들이 발표를 하는데

어떤 때는 암만 봐도 뭐 별로 잘한 게 없는 거 같은데….(웃음) 꼼꼼히 보면 장점은 늘 있더라."

-예를 들면?

"슬라이드 바탕을 흰색으로 해서 아침에 조는 사람을 적게 했다든가…(웃음) 그리고 주변에 고맙다고

인사해야 하는데 못한 거 있으면 생각나는 대로 이야기하고. 얘기하면 그 사람은 벌써 잊어버린 경우가

흔하지만.(웃음)"

정현채는 아직 정년이 5년 남았지만 4년 前부터 자신의 연구실 비품이나 자료를 학교의 의학역사문화원에

기증해 오고 있다. 매년 다섯 번 헌혈을 하고 원하는 이들에게 자신의 강의노트를 복사해준다. 장기기증

서약서와 유언장, 자신이 회복 불가능한 상태가 되면 기도삽관이나 연명의료를 하지 말라고 사전의료

의향서를 써두었다. 자신의 장례식에서 쓸 음악을 90여곡 모아놓고, 수의 대신 무명 평상복을 입혀

화장해서 바다에 뿌려달라는 사전장례의향서도 써 두었다.

<아름다운 죽음의 조건>이란 책을 쓴 미국 의사 아이라 바이오크는, 죽기 前 해야 할 일 네 가지를 제시한다.

'사랑해요, 고마워요'라고 말할 것, 容恕를 하고 容恕를 求할 것, 作別 인사를 하고, 가벼운 마음으로 떠나는

것이다. 그러나 오늘날 한국 사회에서 이렇게 아름답게 삶을 마무리하기란 쉽지 않다.

2010년 영국 이코노미스트 산하 연구소가 '죽음의 質'을 調査한 것을 보면, 韓國은 40개 나라 중 32위로

우간다보다 한 등수 위이다. 1위를 차지한 英國과 비교할 때 韓國은 시티(CT)나 엠아르아이(MRI) 같은

高價의 裝備는 3~4倍나 많으면서 臨終期 患者의 진통 완화를 위한 모르핀 사용량은 英國의 10분의 1이다.

전국의 호스피스 병상 수는 900여개에 불과하다.

-내 家族이 죽음을 맞이할 때 아름다운 臨終을 도와주기 위해서 해줄 수 있는 일은 뭔가?

"臨終을 앞둔 사람에게 끝까지 유지되는 感覺이 聽覺과 觸覺이다. 意識이 없어 보이더라도

손을 꼭 잡고 할 얘기를 다 하는 게 좋다. 아직 늦지 않았으니까 못다 한 이야기들."

그러나 여전히 많은 수의 患者들이 病院 重患者室에서 家族과 隔離된 채 臨終을 맞는다.

2013년 대통령 직속 국가생명윤리심의위원회는 임종기 환자가 무의미한 연명의료를 거부할 수

있도록 특별법을 제정하라는 권고안을 채택했지만 아직 법안은 국회를 표류하고 있다. 가족과

따뜻한 작별인사라도 하고 떠나려면 죽기 전 해야 할 일이 많다.

녹취 함규원(세명대 저널리즘스쿨 대학원)

▶ 이진순

언론학 박사. 전직 교수. 살림하고 애 키우는 오십대 아줌마이자 공부하고 글 쓰는 열혈시민이다.

서울대 사회학과와 럿거스대 커뮤니케이션스쿨을 졸업했다. 미국 올드도미니언대학 조교수로

인터넷 기반의 시민운동을 강의했고 그 전에는 <이제는 말할 수 있다> 등 다큐멘터리 작가로

다양한 인물을 취재했다. 세상의 새 지평을 여는 '열린 사람들과의 어울림'(열림)을 격주로 전한다.

Copyrights ⓒ 한겨레신문사, 무단전재 및 재배포 금지

<한겨레는 한국온라인신문협회(www.kona.or.kr)의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다.>

'자기계발과 마음공부' 카테고리의 다른 글

| 양자장(quantum field) - 宇宙의 本質은 波動하는 에너지와 정보 (0) | 2015.03.29 |

|---|---|

| 寂滅相, 涅槃相은 ‘生死가 없다’ 그말이여. (0) | 2015.03.29 |

| 나의 스승 (0) | 2015.03.28 |

| 시비 분별하는 마음 하나하나가 곧 중생 (0) | 2015.03.28 |

| ◈입능가경 총품(總品) 28. 일의이심(一義二心) 원오스님게송 (0) | 2015.03.28 |